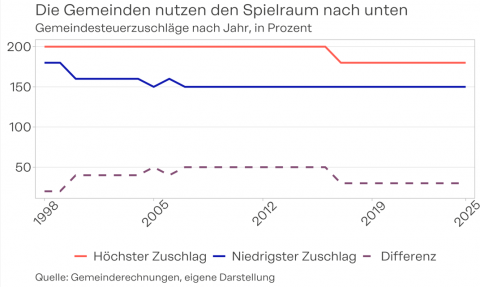

Grafik des Monats: Wie Gemeinden ihren Spielraum nutzen

Im Rechnungsjahr 2024 lagen mit Balzers, Eschen, Mauren und Ruggell noch vier Gemeinden über dem Mindestzuschlag von 150 Prozent. Für 2025 wird diese Zahl auf drei sinken – Ruggell hat bereits einen verbindlichen Absenkungspfad beschlossen. Dieser Trend lässt sich nicht allein durch sparsame Haushaltsführung erklären, sondern deutet auch darauf hin, dass der Finanzausgleich unter den Gemeinden reichlich fliesst – was politisch durchaus gewollt ist. Ob sich das niedrige Steuerniveau mittel- und langfristig halten lässt, wird neben dem Finanzausgleichssystem auch von der Entwicklung der Aufwand- und Investitionsseite der Gemeinden bestimmt.

Finanzielle Eigenverantwortung bleibt zentral

Die Steuerzuschläge sind das stärkste Instrument, mit dem die Gemeinden ihre Ertragsseite autonom steuern und gestalten können. Sie sind Ausdruck der finanziellen Eigenverantwortung und Autonomie – ein zentrales Element unseres Staatsaufbaus. Würden stattdessen gesetzlich vorgeschriebene Einheitssätze eingeführt werden, verlöre die zweite Staatsebene einen wesentlichen Teil ihrer Gestaltungsfreiheit. Gemeindeautonomie ohne echte Entscheidungsspielräume ist inhaltslos.

Die Grafik zeigt, dass wir seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Steuerzuschlägen leben.

Unterschiede ja – für die meisten aber kaum spürbar

Um unterschiedlichen Gemeindesteuerzuschlägen ein «Gesicht» zu geben, lohnt ein Blick in verschiedene Berechnungsbeispiele in der Steuerstatistik. Zwei Rechenbeispiele, jeweils mit einem Bruttoeinkommen von 100 000 Franken und ohne Vermögen, verdeutlichen dies:

- Ein Ehepaar mit zwei Kindern zahlt bei einem Zuschlag von 150 statt 160 Prozent gerade einmal 38 Franken weniger im Jahr.

- Für eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern beträgt die Differenz 77 Franken.

Systembedingt steigen diese Differenzen mit höherem Einkommen und Vermögen. Doch für die breite Bevölkerung dürften sie selten ausschlaggebend dafür sein, wo man wohnt. Trotzdem hat eine Veränderung im Gemeindesteuersatz eine Signalwirkung, wie die aktuelle Debatte in Balzers zeigt.

Der Wohnort ist mehr als nur eine Zahl auf der Steuerrechnung

Entscheidend für die Wohnortwahl dürften für die meisten deshalb in der Praxis ganz andere Faktoren sein: Verfügbarkeit von Wohnraum oder Bauland, Nähe zum Arbeitsplatz, gute ÖV-Anbindung und auch die emotionale Bindung an eine bestimmte Gemeinde.

Thomas Lorenz