Soll Liechtenstein der Nato beitreten?

Kanonen oder Butter? Die Entscheidung ist für Liechtenstein klar, es wird seit mehr als 150 Jahren Butter gewählt. Staatsausgaben für die Verteidigung sind nicht vorhanden, die Gelder stehen für andere Bereiche zur Verfügung, oder die Staatseinnahmen können niedrig gehalten werden. Nach dem Ende des Kalten Krieges profitierten viele Länder in Europa von einer «Friedensdividende». Weil der Warschauer Pakt verschwunden war, konnten Verteidigungsausgaben zurückgefahren werden. Zudem waren die USA weiterhin der Sicherheitsgarant.

Die russische Grossinvasion der Ukraine im Jahr 2022 und die Drohungen Washingtons, Europa nicht mehr zu verteidigen, wenn die anderen Nato-Länder nicht mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben, hat zu einem Umdenken geführt. Am Gipfel des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses in der vergangenen Woche kam es zu einem historischen Resultat: Die Verteidigungsbudgets der Mitgliedstaaten sollen bis 2035 von zwei Prozent auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht werden.

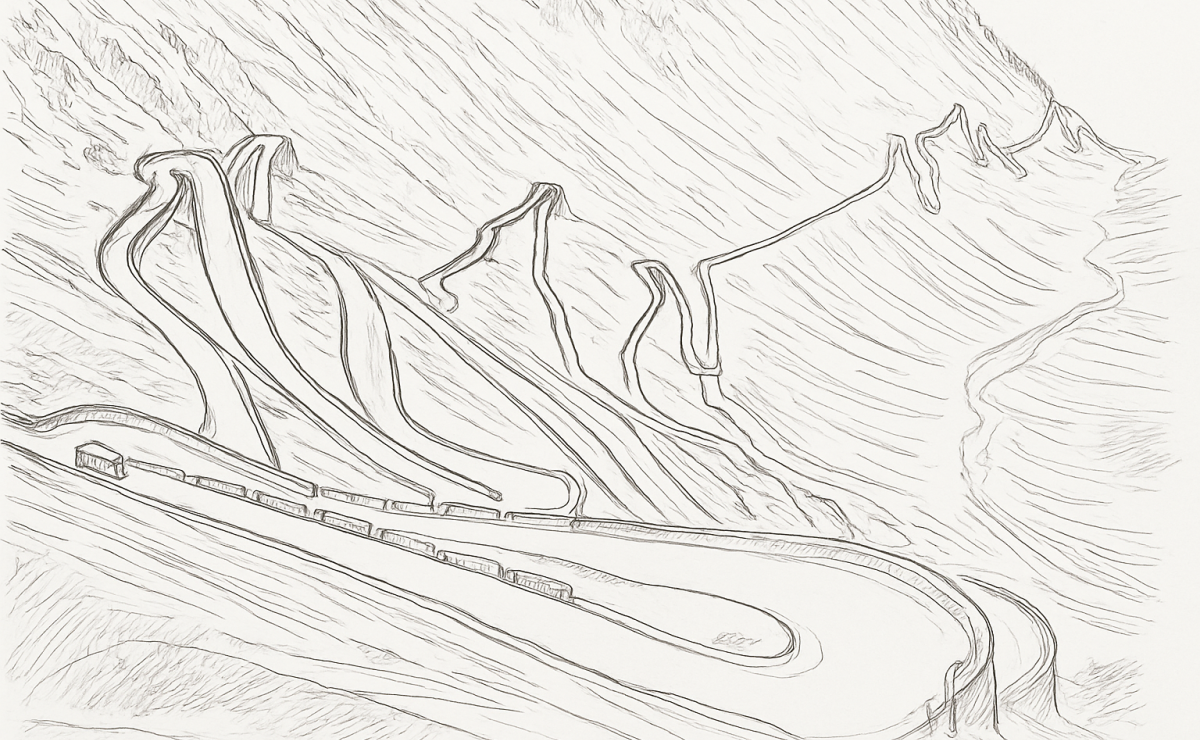

Dabei sind 3,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) für Verteidigung im eigentlichen Sinne wie Rüstungsgüter vorgesehen. Die Verwendung der übrigen 1,5 Prozent des BIP sind hingegen breiter gefasst: Es fallen Infrastruktur wie Strassen und Brücken, Cyber-Sicherheit, die Ukraine-Hilfe, Forschungsausgaben oder der Ausbau der Produktionskapazitäten darunter.

Die Zeichen stehen auf Aufrüstung. Um das 5-Prozent-Ziel zu erreichen, müssten die europäischen Nato-Staatenzusätzlich insgesamt mehr als 700 Milliarden Dollar ausgeben. Deutschland weichte bereits die Schuldenbremse auf, die Finanzierung in anderen Ländern ist unklarer. Die Staatsschulden dürften insgesamt zunehmen. Das hektische Agieren ist auch einem jahrzehntelangen Versäumnis geschuldet, die Verteidigungsbereitschaft in die eigene Hand zu nehmen. Insgesamt geben die europäischen Nato-Staaten mehr Geld für die Verteidigung als Russland aus. Die Mittel werden aber wenig effizient und unkoordiniert eingesetzt.

Wie konkret ist eine militärische Bedrohung Europas? Um diese Frage wird heftig gestritten. Die Möglichkeit einer bewaffneten Auseinandersetzung ist aber gestiegen. Und: Die europäischen Staaten sind verletzlich. Eine Studie der Brüsseler Denkfabrik Bruegel und des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigt, wie sehr Russland die Produktionskapazitäten für Waffen hochgefahren hat und in welchem Mass Europa hinterherhinkt.

Die Entwicklung wirft auch für Liechtenstein unangenehme Fragen auf. Liechtenstein verfügt über keine Armee und auch über keine «Schutzmacht» wie die meisten anderen Kleinstaaten. Die Schweiz gewährt keine militärische Schutzgarantie, weil dies nicht mit der Neutralität vereinbar wäre. In wirtschaftlichen und politischen Notlagen würde die Schweiz aufgrund der Verbundenheit und der Verträge Liechtenstein wohl helfen, einen militärischen Beistand schliesst dies aber nicht ein.

Sollte Liechtenstein also der Nato beitreten? Die Frage erscheint abwegig, im Land gibt es auch keine Diskussion dazu. Liechtenstein ist aber prinzipiell nicht zu klein oder zu wenig militarisiert: Mit Island ist bereits ein Land Nato-Mitglied, das keine Armee, sondern nur besondere Einheiten kennt. Island ist zudem nicht zu einem bestimmten Verteidigungsbudget verpflichtet. Das wie Liechtenstein von (derzeit) freundlichen Nachbarn umrahmte Luxemburg ist trotz der geringen Grösse Nato-Mitglied – mit Streitkräften. Der Nato-Staat Nordmazedonien bringt gerade etwas mehr als das doppelte wirtschaftliche Gewicht von Liechtenstein auf die Waage.

Ein Beitritt ist trotz allem weder

- realistisch (Liechtenstein könnte keine strategisch wichtige Lage wie Island in die Vereinigung einbringen)

- noch ist er erstrebenswert (Es müssten wohl Streitkräfte aufgebaut werden).

Auch andere Optionen sind Hirngespinste:

- Liechtenstein heuert Söldner an. Das würde aus prinzipiellen und praktischen Überlegungen Probleme bereiten.

- Ein Film wird wahr: In der satirischen Komödie «Die Maus, die brüllte» gelangt das Herzogtum Gross Fenwick, der kleinste Staat der Welt, zufällig in den Besitz der Q-Bombe, mit der ganze Kontinente zerstört werden können. Die USA strecken die Waffen. Na ja.

Die europäischen Länder rüsten auf, aus der Friedensdividende wird eine Investitionsverpflichtung. Die Europäer können nicht mehr Trittbrettfahrer der USA sein. Um nicht als Trittbrettfahrer zu gelten, wird Liechtenstein aber gefordert sein, einen Beitrag zur Sicherheit des Kontinents zu leisten. Zudem lauert bereits eine reale Bedrohung im hybriden Raum durch Cyberattacken, durch Desinformationskampagnen und durch Sabotageakte. Dagegen muss sich Liechtenstein im Verbund rüsten. Die Regierung ist sich dessen bewusst und die Regierungsparteien widmeten der Sicherheitspolitik im Koalitionsvertrag eine längere Passage. Das Thema wurde in einer Aktuellen Stunde im Landtag besprochen.

Wie könnte ein Beitrag zur europäischen Sicherheit aussehen? Der Politikwissenschaftler Christian Frommelt schlug vor einiger Zeit einen Fonds zur Förderung der europäischen Sicherheit vor. Dieser sollte jährlich mit einem Beitrag von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung, dem alten Nato-Ziel, alimentiert werden. Es liessen sich neu auch 5 Prozent vorstellen. Man muss sich jedoch die Dimensionen vor Augen führen:

- Das 2-Prozent-Ziel entspricht einer jährlichen Summe von 131 Millionen Franken, wenn für das BIP der nominale Durchschnitt von 2020 bis 2023 herangezogen wird.

- 5-Prozent-Ziel: 327 Millionen Franken.

- Dies entspricht 7,5 Prozent bzw. 18,6 Prozent aller Staatsausgaben.

Österreich und Luxemburg geben derzeit rund 1 Prozent des BIP aus, die Schweiz 0,7 Prozent. Umgemünzt auf Liechtenstein sind dies 65 bzw. 46 Millionen Franken. Für die europäischen Verteidigungsausgaben ist dies alles wenig, für Liechtenstein viel und für einen Fonds mit allgemeinen Zielen immens viel.

Zielführender ist es, sich nicht an ein willkürliches Ausgabenziel zu binden. Vielmehr sollte Liechtenstein einen Beitrag leisten, der unmittelbar auf die Sicherheitsbedürfnisse des Landes eingeht und die europäische Sicherheit unterstützt. Die Mittel sollten sich nach diesen Erfordernissen richten. In der Regierung kümmert sich derzeit die Kerngruppe Sicherheitspolitik, die aus dem Ukraine-Stab entstanden ist, um die Erarbeitung von Handlungsfeldern und strategischen Zielen einer liechtensteinischen Sicherheitspolitik.

Als ein Vorbild kann Luxemburg herangezogen werden, das in seinen Richtlinien Schwerpunkte zur Entwicklung von Fähigkeiten zur Verteidigung definiert. Davon sind zwei interessant: Cyber-Sicherheit und der Weltraum. Was könnte dies für Liechtenstein bedeuten?

- Es gibt bereits im Land eine Stabsstelle Cyber-Sicherheit, das erste nationale Cybersicherheitsgesetz ist im Jahr 2023 in Kraft getreten. Internationale Kooperationen sind aufgegleist. Die Kompetenz in Richtung Cyber-Verteidigung sollte jedoch verstärkt werden. Ein erster Schritt könnte die Teilnahme am Cyberverteidigungszentrum der Nato (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) sein, das durch Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Erfahrungsaustausch und Konsultation die Partnerländer unterstützt. Die neutralen Staaten Schweiz und Österreich nehmen daran teil.

- Liechtenstein bemüht sich darum, den Weltraum wirtschaftlich zu nutzen. Ein Weltraumgesetz trat 2024 in Kraft. Der Weltraum ist jedoch auch ein weiterer militärischer Schauplatz. Dabei geht es beispielsweise um die Sicherung von Satellitenkommunikation. Der Luxemburger Verteidigungsbericht verweist darauf, dass es eine Verbindung zwischen Cyber- und Weltraumsicherheit gibt.

- Die Schweiz richtet ihre rüstungspolitische Strategie neu aus. Damit soll auch die Basis der Rüstungsindustrie erhalten und gestärkt werden. Die Diskussion um die Überlegungen von ThyssenKrupp Presta, Patronenhülsen in Liechtenstein zu produzieren, hat die Zuständigkeit der Schweiz aufgezeigt, die Ausfuhr von in Liechtenstein hergestellten Rüstungsgütern zu bewilligen. Hier gilt es, sich mit der Schweiz zu koordinieren und eindeutige Rahmenbedingungen für Unternehmen zu setzen, die im Rüstungsbereich tätig sein möchten.

Gerald Hosp

Der Artikel ist im Juli-Briefing von Zukunft.li erschienen. Hier können Sie sich zum monatlichen Briefing anmelden.