Freie Märkte am Limit

Die folgenden Schlagzeilen aus dem Jahr 2023 geben einen Einblick in die Herausforderungen, denen die Welt gegenübersteht: «Neuer kalter Krieg zwischen USA und China.», «EU prüft Strafzölle auf Elektroautos aus China.», «Biden will eine neue Weltordnung.», «China weitet das iPhone-Verbot aus.», «Berlin subventioniert Intel mit 10 Milliarden Euro.», «Besoffen von Staatshilfen.», «Die Weltordnung gerät durcheinander. Wie geht es der Schweiz dabei? Sie will nicht gestört werden!», «Kleines Land, was nun? Für Liechtenstein ist das goldene Zeitalter vorbei.». Der Hintergrund für diese Schlagzeiten ist ein tiefgreifender Umbruch in der Weltordnung und in der Wirtschaftspolitik – mit sichtbaren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung.

Tiefgreifender Umbruch in der Weltordnung

Fundamentaler Wandel in der Wirtschaftspolitik

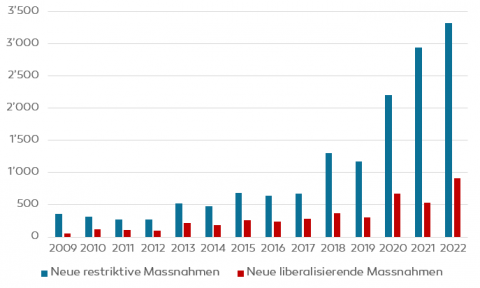

Während es in Ländern wie Liechtenstein und der Schweiz eher verpönt ist, einzelne Unternehmen oder Branchen zu unterstützen oder zu schützen, geht der Trend in vielen Staaten eindeutig in die andere Richtung. Subventionen, Protektionismus und Investitionskontrollen prägen den fundamentalen Wandel in der globalen Wirtschaftspolitik. Insbesondere das «Subventionsfieber» breitet sich unaufhaltsam aus. So ist die explosionsartige Zunahme handelspolitischer Massnahmen in den letzten Jahren vorwiegend auf den rasanten Anstieg von Subventionen zurückzuführen.

Anzahl neuer handelspolitischer Massnahmen weltweit, 2009 bis 2022

Quelle: Global Trade Alert

Programme mit wohlklingenden Namen

Um diese Ziele zu erreichen, wurden Programme wie der «Inflation Reduction Act» in den USA, der «European Green Deal» in der EU oder die «Dual Circulation Strategy» in China entworfen. Hinter diesen Programmen verbergen sich Massnahmen zum Schutz und zur Förderung der einheimischen Industrie sowie zur Ansiedlung oder Rückverlagerung von Unternehmen. Der internationale Subventionswettbewerb ist in vollem Gange, wie zwei Beispiele zeigen: Der IT-Konzern Intel wurde mit einer Finanzspritze von rund zehn Milliarden Euro ins deutsche Magdeburg gelockt. Meyer Burger – ein in Thun ansässiger Hersteller von Solarzellen – investiert in Colorado, dank 90 Millionen Standortförderung und Steuergutschriften von bis zu 1.4 Milliarden Dollar. Interessanterweise erreichten nicht nur die globalen Subventionen für erneuerbare Energien 2022 einen neuen Höchststand, sondern auch die Subventionen für fossile Brennstoffe.

Das «Subventionsfieber» geht Hand in Hand mit einer «Protektionismus-Grippe». Mit Export- und Importverboten oder Strafzöllen werden strategisch wichtige Bereiche, wie beispielsweise Batterien, Wärmepumpen, Solarpanels, Elektrofahrzeuge oder Halbleiter abgeschottet und gefördert. Die Industriepolitik erlebt eine ungeahnte Renaissance. Nicht mehr die Märkte, sondern die Regierungen bestimmen darüber, welche Branchen oder Produkte in Zukunft erfolgreich sein werden. Entsprechende Unternehmen und Produkte werden unterstützt, geschützt und angelockt. Das erinnert zwangsläufig an eine Planwirtschaft.

Trend zu «homeland economics»

Der Trend zur «Heimatökonomie», wie ihn die Zeitschrift «The Economist» getauft hat, mag auf den ersten Blick vernünftig erscheinen. Wer ist schon gegen höhere Versorgungssicherheit, mehr Unabhängigkeit und eine Stärkung der einheimischen Wirtschaft? Zudem sind Subventionen politisch attraktiv – was gibt es Schöneres, als Geschenke zu verteilen und dabei das Geld anderer Leute auszugeben? Doch diese Wirtschaftspolitik birgt viele Nachteile. Denn nur wenige Branchen oder Unternehmen profitieren von einer solchen Abschottungs- und Subventionspolitik. Der Profit einiger weniger geht zu Lasten vieler. Protektionismus und Subventionen führen zu staatlichen Ausgaben, erhöhen die Verschuldung, erfordern Regulierungen und fördern die Bürokratie. Durch falsche Preissignale führen sie zu Kostenunwahrheit und Wettbewerbsverzerrungen. Zudem sind Subventionen ein süsses Gift, von dem man nur schwer wieder loskommt.

Deutliche Spuren in der Wirtschaftsentwicklung

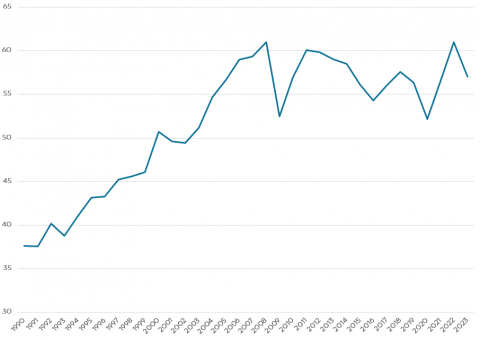

Diese Veränderungen haben deutliche Spuren in der Weltwirtschaft hinterlassen. So hat sich das globale BIP-Wachstum seit 2009 deutlich verlangsamt, der Anteil des Handels am BIP stagniert und die Direktinvestitionen sind rückläufig.

Weltweites Handelsvolumen in Prozent des BIP, 1990 bis 2023

Quelle: Weltbank (2023: Prognose)

Inflation, Militärausgaben und Schulden sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die globalen Staatsschulden haben nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in Prozent des BIP einen Rekordstand erreicht, der höher ist als nach den beiden Weltkriegen.

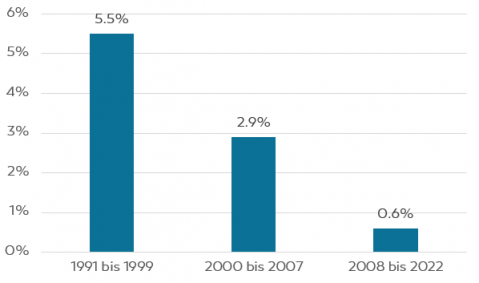

Reales durchschnittliches BIP-Wachstum in Liechtenstein pro Jahr, 1991 bis 1999, 2000 bis 2008 und 2009 bis 2022

Quellen: Amt für Statistik, Liechtenstein-Institut

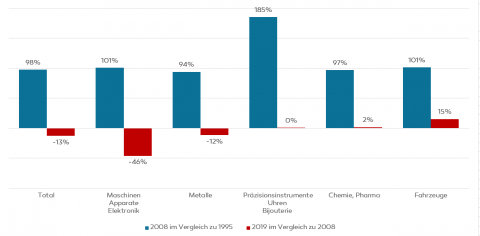

Kleine offene Volkswirtschaften wie Liechtenstein und die Schweiz sind von diesen Entwicklungen besonders betroffen. Der Aussenhandel ist für diese Länder ein zentraler Faktor, schliesslich waren sie die typischen Gewinner der Globalisierung. Seit 2008 zeigen sich in Liechtenstein sowohl ein rückläufiger Wachstumstrend (Abbildung 3) als auch deutliche Spuren im Aussenhandel

Entwicklung der liechtensteinischen Exporte, total und wichtige Warenarten

Quelle: Amt für Statistik

Systemische Herausforderungen

Machen wir uns nichts vor: Die Ära des globalen Liberalismus ist vorbei. Eine stabile und regelbasierte Weltordnung existiert derzeit nicht. Starke internationale Organisationen liegen entweder im Koma (WTO), sind in entscheidenden Fragen handlungsunfähig (UNO) oder gespalten (G20). Wir befinden uns in einer Art Schwebezustand, ohne einen Piloten am Steuer. Wir sind mit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen konfrontiert, wie sie die meisten von uns noch nie erlebt haben.

Die Welt steht vor vier systemischen Herausforderungen: 1. Liberale Marktwirtschaft versus Staatskapitalismus. 2. Staatlich Festsetzung von Rahmenbedingungen versus staatliche Lenkung, Schutz und Unterstützung. 3. Offene versus abgeschottete Märkte. 4. Autokratien versus Demokratien.

Was tun?

Industriepolitik, Subventionen und Protektionismus sind für ein liberales, offenes, mit dem Ausland stark vernetztes Land wie Liechtenstein keine Option. Der Königsweg für Liechtenstein liegt in einem stabilen, regelbasierten Handelssystem, das dem Land einen ungehinderten Zugang zu den internationalen Märkten sichert. Liechtenstein sollte zusammen mit anderen Ländern eine Allianz für den Multilateralismus schmieden, die auch die Reform der WTO zum Ziel hat. In Zukunft wird eine aktive Aussenpolitik noch wichtiger sein als bisher. So sollten beispielweise durch eine engere Zusammenarbeit mit der EU und der EFTA weitere Freihandelsabkommen angestrebt werden. Die Pflege und die Vertiefung der bilateralen Beziehungen gewinnen in der Krise des Multilateralismus an Bedeutung, auch zu themenspezifischen Gebieten wie Cyberkriminalität oder E-Commerce. Ausserdem wäre es auch für Liechtenstein ratsam, eine China-Strategie mit Leitlinien für die zukünftige Beziehung zu erarbeiten. Denn die im multilateralen Engagement definierten Schwerpunkte – Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht – können Konflikte mit China mit sich bringen. Innenpolitisch sollte Liechtenstein den Fokus auf der Steigerung des Innovationspotenzials legen. Kluge Köpfe, ein ausgezeichnetes Bildungssystem, ein leistungsfähiges Verkehrssystem, eine zuverlässige Energieversorgung sowie erstklassige Forschung und Entwicklung spielen dabei eine wesentliche Rolle und bieten Raum für Optimierungen.