Grafik des Monats: Durch Zusammenarbeit stark: ein Update

Flexibilität und Vielfalt als Vorteile

Eine Gemeinde kann eine Aufgabe selbständig wahrnehmen, sich mit anderen Gemeinden zusammenschliessen oder die Aufgabe an Dritte auslagern. Es gibt derzeit keine einheitliche Lösung – die Zusammenschlüsse reichen von kleinen Partnerschaften bis hin zu umfassenden Kooperationen zwischen mehreren Gemeinden.

Besonders häufig finden sich Kooperationen mit drei Gemeinden oder auch grosse Zusammenschlüsse aller elf Gemeinden. Beispiele für 11er-Konstellationen sind der Entsorgungszweckverband, Streetwork Liechtenstein oder das IT-Zusammenarbeitsprojekt «DIDI». Jüngere IKZ-Modelle sind die Zusammenarbeit zwischen Balzers, Triesen und Triesenberg bei den gemeindepolizeilichen Aufgaben oder die gemeinsame Sportkoordination für Ruggell, Gamprin und Schellenberg.

Die Entwicklung seit 2018

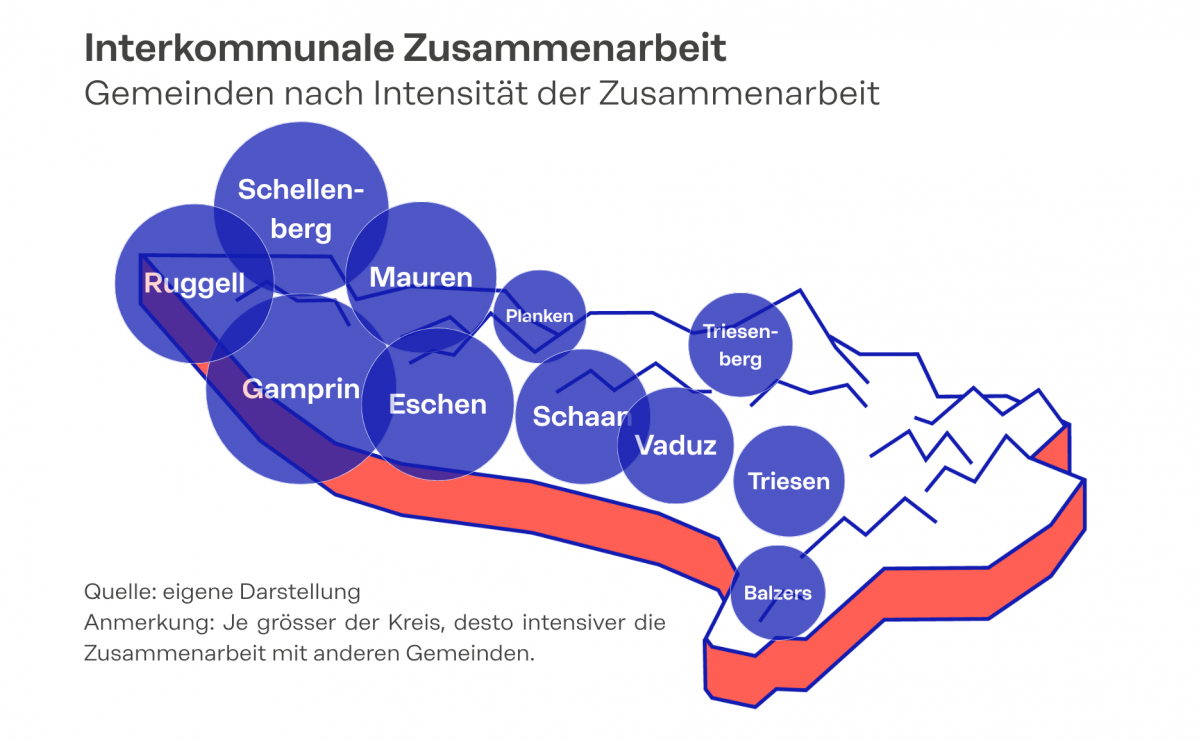

Die Häufigkeit von IKZ-Verbindungen der einzelnen Gemeinden hat sich seit 2018 nur wenig verändert. Besonders auffällig bleibt der deutliche Unterschied in der Intensität der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden des Unterlands und des Oberlands. Die Gemeinden im Unterland pflegen nach wie vor eine stärkere Zusammenarbeit. Die Grafik zeigt die IKZ-Verbindungen einer Gemeinde mit anderen Gemeinden. Je grösser der Kreis, desto häufiger die Zusammenarbeit.

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erwarten zu Recht, dass die Gemeinden ihre Aufgaben effizient erledigen. Das ist nicht der Fall, wenn jede ihr eigenes Süppchen kocht. Gemeinden sind nah dran an der Bevölkerung, deshalb sollten öffentliche Aufgaben wenn möglich auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden hat gegenüber Gemeindefusionen den Vorteil, dass von den lokalen Verhältnissen abhängige Skaleneffekte berücksichtigt werden können. Es können unterschiedliche Räume oder Konstellationen je nach Aufgabe definiert werden, eine IKZ kann auch flexibel wieder aufgelöst oder mit zusätzlichen Partnergemeinden erweitert werden. Dies sorgt für Effizienz.

Wo Effizienzgewinne brachliegen

Vor allem in den Bereichen Wasserversorgung und Waldwirtschaft bietet sich eine weitere Zusammenarbeit vor. Die Unterländer Gemeinden sind in der Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland (WLU) organisiert, die das Versorgungsnetz betreibt. Im Oberland sind die einzelnen Wasserwerke der Gemeinden weitgehend operativ selbständig. In der Studie von 2018 hatte Zukunft.li aufgezeigt, dass im Unterland die Betriebskosten pro m3 Wasserabgabe deutlich unter denjenigen im Oberland lagen.

Im Forstbereich arbeiten bereits fünf Gemeinden zusammen (Schaan/Planken, Gamprin/Ruggell/Schellenberg). Eine Zusammenlegung von Forstbetrieben ist sinnvoll, weil sich dadurch die Bewirtschaftungsfläche erhöht, was zu mehr Effizienz führt. Dies wurde durch verschiedene Beispiele aus der Schweiz belegt, die in der Studie von Zukunft.li aufgeführt sind.

Thomas Lorenz